在精密光学制造的世界里,一个镜片的表面并非仅仅是“光滑”即可,其表面形状与理想设计模型的微观偏差,直接决定了整个光学系统的成像质量。这种偏差无法用肉眼察觉,但通过“光圈”(Fringe)这一神奇的光学语言,我们可以对其进行精确的测量和解读。本文将深入分析“光圈”的本质,并详解如何使用传统的光学样板和现代的数字干涉仪来识别其背后所代表的加工误差。

什么是“光圈”?—— 干涉条纹的奥秘

首先,我们必须明确一个核心概念:在光学检测中,“光圈”并非指镜头孔径,而是指由光波干涉产生的一系列明暗相间的条纹。 这些条纹是揭示光学表面几何形状的等高线图。

(一)物理原理:光的干涉

当两列频率相同、相位差恒定的光波(相干光)相遇时,它们会相互叠加。在某些点,波峰与波峰相遇,光强增强(亮条纹);在另一些点,波峰与波谷相遇,光强减弱甚至归零(暗条纹)。这种现象称为干涉。

(二)如何产生检测用的光圈?

在光学检测中,我们通过以下方式创造干涉:

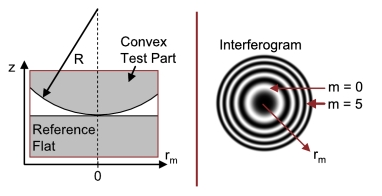

光学样板法:将一个高精度的参考光学表面(样板)与被检测镜片表面紧密接触。两者之间的空气隙就形成了一个“空气楔”。单色光照射时,从样板下表面和被测镜片上表面反射回来的光发生干涉,形成我们肉眼可见的光圈(牛顿环)。

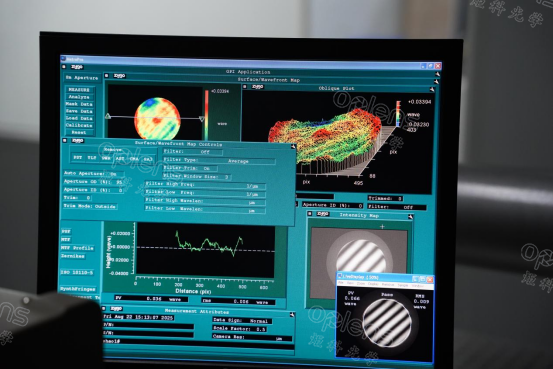

干涉仪法:激光器发出的相干光被分光镜分成两路。一路射向一个近乎完美的参考镜面,另一路射向被测镜片。两路光反射回来后再次汇合发生干涉,被相机捕获,在电脑屏幕上形成数字化的光圈图。

(三)光圈的含义:等高线

每一根明或暗的条纹,都代表了空气隙厚度(或光程差)相等的点的连线。相邻两条暗环(或亮环)之间的间隙,对应着空气隙厚度变化了半个波长(λ/2)。对于常用的氦氖激光(波长λ=632.8nm),一个条纹间隔就代表约316纳米的高度差。

因此,光圈的本质是一张描述被测表面与参考表面之间高度差的“等高线地形图”。光圈的形状、数量、弯曲程度和规则性,直接编码了表面的加工误差信息。

使用光学样板识别加工误差

光学样板是经典、直观的接触式检测方法。

(一)检测流程:

1.清洁样板和被测镜片表面。

2.将样板轻轻扣在被测镜片上,稍加压力使其紧密接触。

3.用单色光源(如钠光灯)从上方向下照射。

4.观察产生的光圈图样。

(二)光圈解读与误差分析:

观察者通过目视判断光圈的形状和数量。

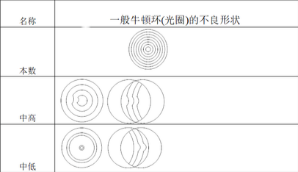

光圈数量(N):

数出光圈的数量,如果出现3个圈,就意味着中心与边缘的高度差约为 3 * (λ/2) ≈ 948 nm。这直接反映了表面的曲率半径误差,即低光圈(曲率偏大)或高光圈(曲率偏小)。

光圈形状与规则性:

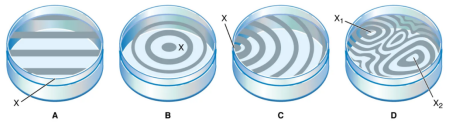

▶完美球形表面:看到的是完整、同心、圆形的环。

▶像散误差(非球面性):光圈呈现椭圆形状。这表示表面在不同方向上的曲率不一致,是常见的加工缺陷。

▶局部误差:光圈出现局部的“鼓包”、“凹陷”或“棱角”。一个规则的圆环上突然出现一个“C”形弯曲,意味着该对应区域存在一个微小的凸起或坑洞。

▶不规则误差:光圈扭曲紊乱,无法用简单的几何形状描述,表明表面存在复杂的高频误差。

使用干涉仪识别加工误差

激光干涉仪是现代光学车间的标准配置,提供了非接触、高精度、数字化的全面解决方案。

(一)检测流程:

1.将被测镜片稳定固定在干涉仪前。

2.调整镜片姿态,使干涉仪发出的测试光束尽可能垂直入射并沿原路返回(即“猫眼”和“共焦”位置)。

3.计算机控制相机采集一幅或多幅干涉图。

4.软件通过相位 shifting 等算法,自动计算并重建出被测表面的详细相位(高度)信息。

(二)数据分析与误差识别:

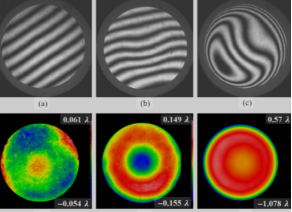

计算机生成的不再是人眼看到的简单条纹,而是一幅彩色的三维相位图,并可通过软件进行强大的分析。

PV(Peak-to-Valley)值:整个表面最高点与最低点的高度差,是表面精度的核心宏观指标。

RMS(Root Mean Square)值:表面所有点相对于理想面形偏差的均方根值,能更好地反映整体的偏差水平。

面形误差图:软件将测量结果与理想面形(如球面、平面)相减,得到面形误差云图。不同的颜色清晰标识出凹陷(蓝色)和凸起(红色)的区域及其严重程度。

像差分解(Zernike Polynomials):这是干涉仪最强大的功能之一。软件利用泽尼克多项式将复杂的表面误差分解为一系列标准化的像差项,如同医生出具一份详细的“体检报告”:

•离焦(Defocus):对应整体曲率误差(光圈数N)。

•像散(Astigmatism):量化椭圆程度和轴位。

•彗差(Coma):指示镜片中心与旋转轴的对心误差。

•球差(Spherical Aberration):指示表面与理想球面的系统性偏差。

•……以及其他高阶像差。

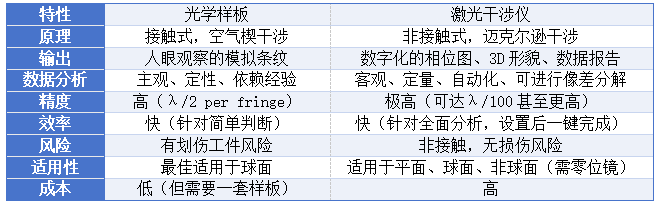

总结与对比

在我们加工厂里,两者并非取代关系,而是互补。样板用于生产线上快速初检和筛选,而干涉仪用于精加工阶段的最终检验和工艺故障诊断。熟练掌握这两种工具,准确解读光圈背后的信息,是控制和提升光学加工质量不可或缺的核心能力。通过对光圈的精准解读,我们得以将纳米级的微观几何世界变得清晰可见,从而锻造出洞察宇宙的完美“眼睛”。

(部分图片来源于网络)